Heidi : Origines et production

Les origines de la sĂŠrie

Les origines de la sĂŠrie TV Heidi remontent aux annĂŠes 60. Plus prĂŠcisĂŠment en 1967, lorsque le producteur Shigehito Takahashi a le projet dâadapter les romans de Johanna Spyri. En collaboration avec le studio TCJ (aujourd'hui Aiken), un pilote de 5 minutes est rĂŠalisĂŠ. Il retrace rapidement les principaux ĂŠvĂŠnements du premier roman paru en 1880 et s'arrĂŞte avec le retour de Heidi dans les Alpes. Cependant, il ne couvre pas le second roman de 1881 et le voyage de Clara dans les Alpes quâIsao Takahata choisira aussi dâadapter.

Ce projet nâobtiendra finalement pas de feu vert et Takahashi sâen ira fonder le studio Zuiyo Enterprise qui deviendra ZuiyĂ´ EizĂ´ Ă la fin de lâannĂŠe 1972. La sĂŠrie Heidi sera sa première production en indĂŠpendant. Il nâest pas exclu que la transformation de Zuiyo Enterprise (gestion et planification) en studio dâanimation autonome soit le rĂŠsultat de cette ambition de longue date de porter Heidi Ă la tĂŠlĂŠvision japonaise.

Selon les souvenirs d'Isao Matsuki, superviseur des scĂŠnarios de la sĂŠrie, c'est le 28 fĂŠvrier 1971 que le producteur Takahashi lui soumet pour la première fois l'idĂŠe d'adaptation. Et en vĂŠritable passionnĂŠ de l'Ĺuvre de Johanna Spyri, le producteur aurait relu encore plusieurs fois ses romans pour cela.

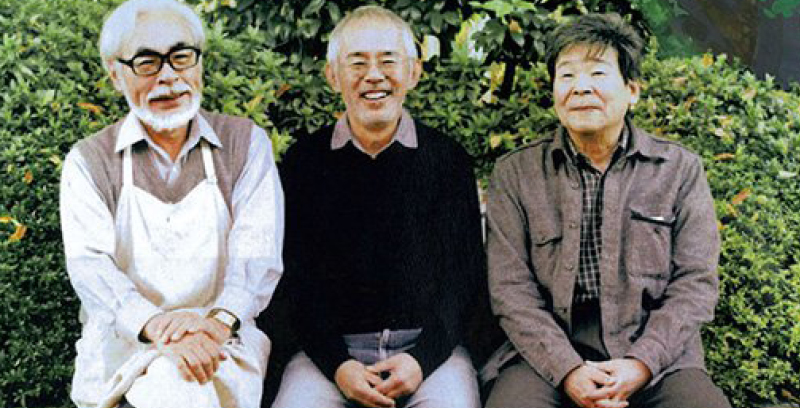

Cette mĂŞme annĂŠe, le trio composĂŠ dâIsao Takahata, Hayao Miyazaki et YĂ´ichi Kotabe quitte TĂ´ei DĂ´ga. Yasuo Otsuka, leur ami et collaborateur, les invite alors Ă rejoindre le studio A Production, avec la promesse de pouvoir adapter librement la sĂŠrie de romans pour enfants Fifi Brindacier dâAstrid Lindgren. Bien que ce projet ne voit pas le jour, plusieurs idĂŠes de prĂŠ-production seront rĂŠutilisĂŠes pour les deux moyens mĂŠtrages Panda, petit panda, conçus entre 1972 et 1973. Câest Ă travers cette nouvelle collaboration que Takahata, Miyazaki et Kotabe commencent Ă dĂŠfinir une voie qui leur est propre. Les deux films ont dĂŠjĂ en commun une exploration du quotidien et une animation rĂŠaliste dans tous les gestes de la vie ordinaire, une approche qui s'ĂŠpanouira pleinement dans Heidi.

Takahata comprend en effet que les deux moyens mĂŠtrages quâil a rĂŠalisĂŠ correspondent parfaitement Ă la vision de Takahashi pour Heidi : crĂŠer une Ĺuvre animĂŠe novatrice qui irait au-delĂ du simple divertissement pour devenir une Ĺuvre significative dans la vie des enfants, dĂŠpeignant avec finesse et authenticitĂŠ les joies, les peines et les petits bonheurs de la vie rĂŠelle.

Alors quâil sent que A Pro ne sera plus le bon endroit pour lâĂŠpanouissement personnel de ses amis, câest encore Ătsuka qui recommande Takahata Ă Takahashi, quâil rencontre sur la production de la sĂŠrie TV Moomin (1969), Il lui propose de convaincre le rĂŠalisateur de rejoindre ZuiyĂ´ en ĂŠchange que le producteur lui accorder le meilleur traitement possible et accepte de lui verser un revenu appropriĂŠ.

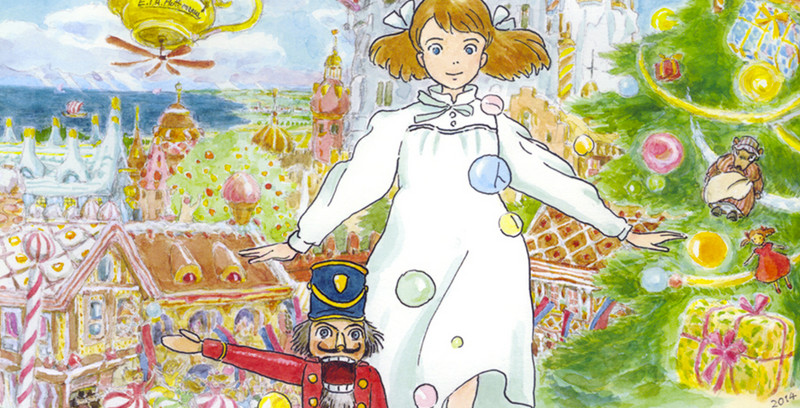

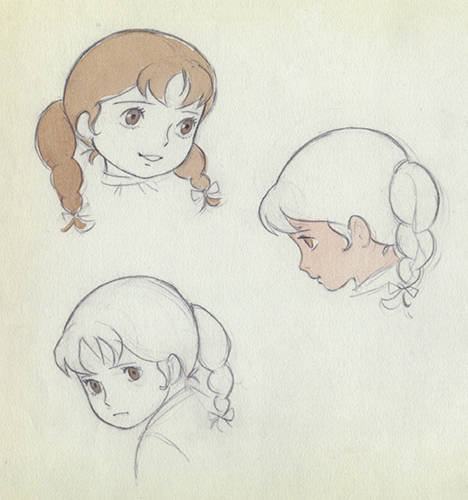

Takahata se met alors rapidement au travail pour adapter Heidi. Il relit lui aussi les romans originaux et se lance dans la production de ce qui sera un second film pilote dans le but d'adapter le texte de Johanna Spyri. DÊjà accaparÊ sur la sÊrie TV Les contes de la forêt verte (Yama Nezumi Rokkii Chakku, 1973), Yasuji Mori trouve le temps de collaborer avec Takahata sur les storyboard. Il s'occupera Êgalement de la crÊation des personnages et dirigera l'animation. Dans ce film, le personnage de Heidi porte des nattes, il est alors complètement diffÊrent de celui avec ses cheveux courts que crÊera ensuite Yôichi Kotabe pour la sÊrie TV.

Premiers design des personnages signĂŠs Yasuji Mori.

RepĂŠrages

Du 16 ou 25 juillet 1973, Isao Takahata, Hayao Miyazaki, Yôichi Kotabe et le producteur Junzô Nakajima, se rendent en repÊrage à Zurich et Maienfeld, en Suisse, et à Francfort, en Allemagne, pour s'imprÊgner de la vie locale et multiplier photos et les croquis prÊparatoires de dÊcors, mais aussi de personnages, en prenant pour modèle la population locale. Ils visitent Êgalement le musÊe Spyri à Zurich, oÚ ils ont dÊcouvrent le travail de l'artiste suisse Martha Pfannenschmid, cÊlèbre pour ses illustrations des romans originaux de Heidi. Le compositeur Takeo Watanabe fera lui le voyage en solitaire pour dÊcouvrir la musique folklorique locale, qui jouera un rôle important dans la bande originale de la sÊrie et notamment dans son fameux gÊnÊrique de dÊbut Oshiete (Apprends-moi).

Le repĂŠrage peut sembler courant de nos jours, surtout pour les familiers des techniques de production des longs mĂŠtrages du studio Ghibli ou de Disney, mais Ă cette ĂŠpoque, cette pratique est encore rare, plus encore dans le cadre de la production dâune sĂŠrie d'animation prĂŠvue pour la tĂŠlĂŠvision. Ce dĂŠplacement Ă lâĂŠtranger nâest pas un caprice de la part de Takahata et amorçait le souci de crĂŠdibilitĂŠ et de rĂŠalisme dans le reste de son Ĺuvre.

Heidi est l'adaptation d'un roman qui prend ses racines en Europe et Takahata est conscient que le regard qu'il va porter dessus sera celui dâun Japonais qui risque de se transformer en image d'Ăpinal. Le souci premier du rĂŠalisateur ĂŠtait de proposer aux spectateurs japonais une reprĂŠsentation juste de la vie dans les Alpes. Si en tombant sur sa sĂŠrie, les locaux ne ressentaient pas trop de dĂŠcalage avec leur vraie vie, alors son objectif serait atteint. La vie dans les Alpes n'est pas facile et ses habitants ont une très longue histoire, pĂŠtrie de coutumes et de traditions, difficilement comprĂŠhensibles pour un Japonais, et Takahata se devait de les respecter. Le rĂŠalisateur a expliquĂŠ qu'il avait vu beaucoup trop de scènes de films ĂŠtrangers se passant au Japon dans lesquelles des Japonais marchaient sur un tatami avec leurs chaussures. Et il ne voulait pas reproduire ce genre d'ineptie pour sa sĂŠrie.

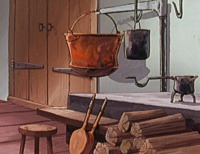

En voulant respecter un mode de vie qui leur est ĂŠloignĂŠ, Takahata et son ĂŠquipe se heurtent Ă certains obstacles. Le principal rĂŠside dans la description de la vie de l'oncle de l'Alpe. Dans les romans et la sĂŠrie, le grand-père de Heidi est hors des coutumes et de la religion des habitants des Alpes, il mène une vie isolĂŠe. La production aurait pu prendre des libertĂŠs avec ce personnage, mais l'ĂŠquipe, soucieuse de rĂŠalisme, s'est demandĂŠe s'il ĂŠtait possible de vivre seul dans les Alpes, au milieu des chèvres et d'une nature difficile. Pour que son mode de vie soit rĂŠaliste, ils inventent donc le quotidien de l'oncle de l'Alpe. Il fabrique ainsi tous les outils de sa vie quotidienne avec du bois. Mais ils sâaperçoivent que câest encore insuffisant pour subsister. Finalement, pour couper court Ă toutes les autres questions de survie, ils sont dĂŠcideront que l'oncle de l'Alpe, en plus d'effectuer du troc avec les habitants de DĂśrfli, devait avoir mis de l'argent Ă cĂ´tĂŠ quand il vivait Ă l'ĂŠtranger.

Durant la prĂŠ-production de la sĂŠrie, il semble mĂŞme que devant la difficultĂŠ de rendre l'univers de Heidi plausible, Takahata se soit interrogĂŠ sur la possibilitĂŠ de crĂŠer une version ÂŤ japonisĂŠe Âť de Heidi. c'est-Ă -dire de transposer l'intrigue des romans dans son pays, avec une Japonaise qui habiterait la campagne du Japon... Heureusement, cette idĂŠe semble avoir rapidement ĂŠtĂŠ ĂŠcartĂŠe.

Production

En 1974, que ce soit sur le fond ou sur la forme, la sĂŠrie Heidi ĂŠtablit de nouveaux standards de qualitĂŠ dans le format tĂŠlĂŠvisĂŠ. Mais pour cela, et de l'aveu mĂŞme dâIsao Takahata, cette annĂŠe fut marquĂŠe par un labeur colossal, menĂŠ sans relâche pour livrer un ĂŠpisode de 22 minutes et 30 secondes durant 52 semaines.

Ce rĂŠsultat, Takahata le doit en grande partie aux transformations qu'il avait initiĂŠes lors de la production de Horus, prince du soleil en 1968. Une fois de plus, Heidi positionne le rĂŠalisateur comme la personne directrice du projet et garante d'une unitĂŠ d'ensemble. Afin de concrĂŠtiser sa vision, Takahata s'entoure d'une ĂŠquipe restreinte mais dĂŠvouĂŠe de collaborateurs.

Le premier est, bien entendu, Hayao Miyazaki, au poste du layout (cadre et composition de chaque plan d'un Êpisode), essentiel à la qualitÊ finale de la mise en scène.

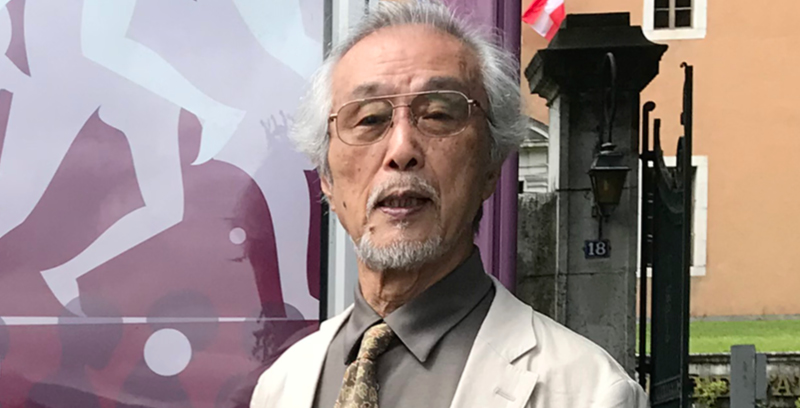

Le second est YĂ´ichi Kotabe, pour qui Takahata instaure le poste de character designer, fonction essentielle et garante de l'unitĂŠ graphique des personnages tout au long de la production des ĂŠpisodes.

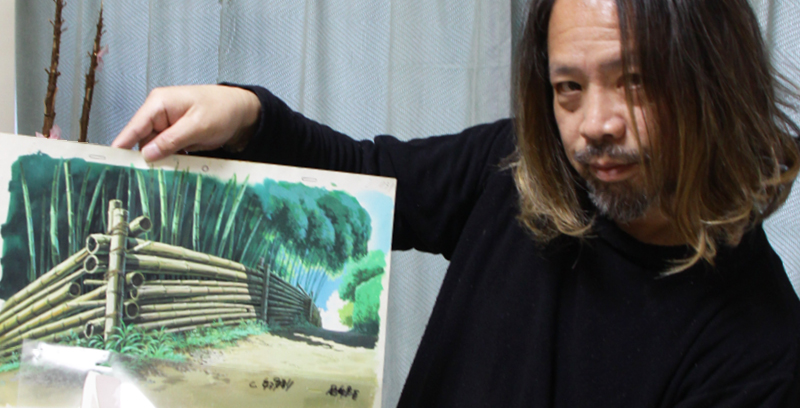

Le troisième homme, moins connu, se nomme Masahiro Ioka, le directeur artistique de la sÊrie, et artiste rÊputÊ pour ses dessins de la nature.

Selon Takahata, si Ioka n'avait pas ĂŠtĂŠ lĂ , la sĂŠrie serait nĂŠe sous une toute autre apparence. Celui-ci ĂŠtait capable de comprendre comment un dĂŠcor pouvait influer sur les sentiments du spectateur.

Le dĂŠsir de perfection artistique que Takahata souhaitait attendre n'ĂŠtait pas possible dans le cadre d'une sĂŠrie TV et Ioka en ĂŠtait bien conscient. Tout au long de la production, il a nĂŠanmoins fait beaucoup de recherches personnelles pour rĂŠpondre aux exigences du rĂŠalisateur.

Sa façon de travailler Êtait la suivante : il ne demandait pas à son Êquipe des dÊcors finalisÊs et reprenait chaque dessin ensuite. Et c'est sous ses pinceaux qu'il donnait une vie propre au dessin.

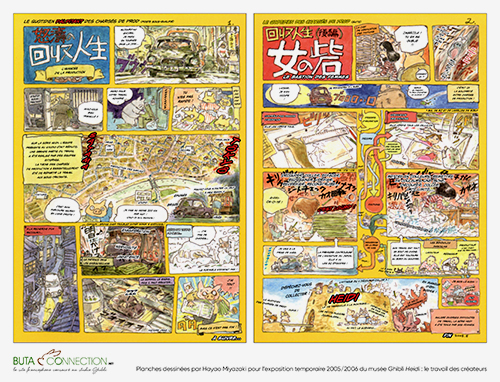

Souvenirs de production de la sĂŠrie Heidi en manga

Pour l'exposition temporaire Heidi : Le travail des crÊateurs du musÊe Ghibli en 2005/2006, Hayao Miyazaki s'est souvenu de l'Êpoque de la production de la sÊrie sous forme de 2 planches de manga que nous avons traduites en français.

Cliquez pour agrandir les planches.

La diffusion de la sĂŠrie

Heidi Ă la TV japonaise

Au Japon, la sÊrie Heidi a ÊtÊ diffusÊe tous les dimanches, de 19 h 30 à 20 h sur la chaÎne privÊe Fuji TV. La diffusion dÊbute le 6 janvier 1974. à l'Êpoque, les sÊries d'animations diffusÊes sont, soit des sÊries fantastiques ou de S.F. pour les adolescents comme Shinzô Ningen Kyashân (Casshern) ou Gettâ Robo (Getter Robo), soit des sÊries mignonnes et inoffensives pour les plus petits comme KonchÝ Monogatari: Shin Minashigo Hatchi (Le petit prince orphelin). Fuji TV ne croit alors pas au succès de Heidi et pense qu'il sera difficile d'obtenir un succès public avec une sÊrie sÊrieuse, voire dramatique. Personne n'imagine alors que la vie d'une petite fille dans les Alpes puisse avoir du succès. Et pourtant, il sera immÊdiat.

à la grande surprise du diffuseur, dès le premier Êpisode et jusqu'à la fin de la sÊrie, l'audimat ne cessera d'augmenter. Non seulement chez les enfants mais aussi chez les adultes. En automne 1974, la diffusion de la cÊlèbre sÊrie UchÝ Senkan Yamato (Yamato) dÊbute sur le même crÊneau horaire. Cependant, il faudra attendre la disparition de Heidi de l'antenne pour qu'elle commence vÊritablement à avoir du succès. MalgrÊ une production chaotique et harassante, ce triomphe permettra la crÊation de Nippon Animation et de ce qui s'appellera bientôt les cycles annuels des World Masterpiece Theater.

Quatre ans après la diffusion de Heidi, un projet de film, adaptÊ de la sÊrie, est mis en chantier. En mars 1979, un film de 97 minutes voit le jour. Il est rÊalisÊ par Sumiko Nakao. Le film est en fait un travail de remontage de la pellicule ainsi que de redoublage de la sÊrie d'Isao Takahata.

De nos jours, la sÊrie Heidi est toujours aussi populaire au Japon. Entre autres, un site officiel continue d'être mis à jour. Auprès des fans d'animation, la sÊrie fait toujours l'objet d'un culte très vivace. Il est notamment du à une raretÊ des cellulos originaux, leur quasi-totalitÊ ayant ÊtÊ perdue par Zuiyô Eizô à la fin de la production de la sÊrie alors qu'ils auraient dÝ être archivÊs. C'est ainsi que pour la production du film, et notamment pour la publicitÊ l'entourant (affichages et pamphlets), on ÊtÊ recrÊÊs des dessins originaux. à la sortie du film en salles, les affiches ont ÊtÊ très recherchÊes et sont souvent dÊrobÊes dans la rue par les collectionneurs les plus fanatiques.

Heidi à la TV française et en Europe

En France, les premiers Êpisodes de Heidi ont ÊtÊ diffusÊs de manière chaotique sur TF1 en dÊcembre 1979. Il faudra attendre la toute fin de l'annÊe 1980 pour que la sÊrie devienne vraiment hebdomadaire. Elle est rediffusÊe beaucoup moins souvent que dans la majoritÊ des autres pays europÊens. La sÊrie a Êgalement ÊtÊ diffusÊe et rediffusÊe rÊgulièrement en Allemagne, en Autriche, en Espagne et en Italie. à noter que la mÊlodie du gÊnÊrique français, interprÊtÊ par Danielle Licari, est la même que dans les versions allemande et italienne.

Lors de ses premières diffusions en Europe, Heidi avait ÊtÊ sÊvèrement critiquÊe pour ses  dessins affreux  et son  horrible animation  qui avait ÊtÊ comparÊe à celle des long mÊtrages de Disney... En outre, les dÊtracteurs de la sÊrie pensaient que les Japonais avaient choisi une histoire se dÊroulant en Europe pour des raisons marketing, afin de mieux pÊnÊtrer notre marchÊ...